中国马拉松赛事排名、中国马拉松赛事排名前十名有哪些

中国马拉松赛事历经数十年发展,已形成兼具国际影响力与本土特色的赛事矩阵。2025年,随着世界田联标牌体系改革及国内路跑文化深化,头部赛事在竞技水平、文化传播与城市品牌塑造上展开多维竞争。北京、上海、厦门等十大马拉松凭借历史积淀、服务创新与地域独特性领跑榜单,其排名不仅体现赛事专业度,更成为城市软实力的综合呈现。

评价体系的多维重构

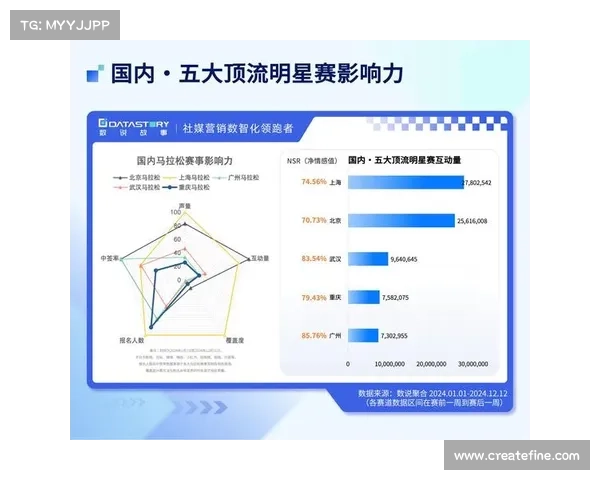

当前中国马拉松排名核心依据国际认证与本土标准双重体系。世界田联2025年实施标牌赛事新规,白金标赛事全球上限12场,金标上限25场,侧重精英选手竞争力与赛事奖金投入。例如兰州马拉松凭借125分的参与度得分跃居全球第七、国内第二,其高海拔赛道吸引国际精英选手的能力获权威认可。中国田协则通过A类认证强调赛事组织、安全保障与大众体验,如武汉马拉松以“零差评”服务与99.02%完赛率成为标杆。

单一追求“上标”或规模正引发行业反思。专家闫俊涛指出,世界田联标牌主要服务精英运动员,盲目申请需耗费数百万资金邀请国际选手,对多数赛事性价比不高;李长征则批评“唯全马论”导致短距离赛事被边缘化。业界呼吁构建涵盖文化传播(如成都马拉松的古蜀文明展示)、产业协同(无锡马拉松带动5.05亿元消费)、社会公益(兰马环保实践)的多元评估维度。

十大赛事全景解析

殿堂级双雄:北马与上马

北京马拉松以“国马”身份稳居榜首,天安门至鸟巢的经典路线融合历史与现代,平坦赛道助力选手突破极限。其69年办赛历程中,2025年更优化赛道设计,取消折返点并细化分区出发,彰显专业升级。上海马拉松作为白金标赛事,以外滩起点串联都市地标,首创“破三完赛服”荣誉体系,精细化服务与国际化视野使其成为精英跑者竞技殿堂。

地域文化标杆

厦门马拉松以环岛路“最美海岸线”和鼓浪屿文化跻身三甲,1月宜人气候成就“冬训PB圣地”;兰州马拉松依托黄河风情线展示丝路文化,高海拔赛道与“完赛牛肉面”IP形成独特吸引力,2025年参赛规模居国内首位。成都马拉松以遗址到金融中心的时空对话诠释三千年古蜀文明,熊猫元素与火锅加油站强化地域符号;杭州马拉松则首创世遗路线,龙井茶补给与丝绸完赛包传递江南韵味。

创新服务典范

武汉马拉松凭“一城两江三镇”景观与“尖叫服务”获“零差评”口碑,但其中签率不足8%暴露供需失衡。重庆马拉松创新“赛中赛”模式,南滨路起伏赛道融合山城立体景观,火锅补给站展现城市性格;广州马拉松以珠江两岸路线搭配广式茶点,12月温暖气候成华南PB首选。

星空XK体育平台挑战与未来路径

规模扩张下的隐忧

2025年仅第一季度田协认证赛事已超百场,但“县城马拉松”跟风现象严重。西部某赛事全马报名人数不足目标30%,被迫向企业摊派名额;部分赛事过度追求电视直播与标牌认证,忽视交通、补给等基础服务,暴露运营能力短板。头部赛事中签难催生号码布伪造、名额高价转让等乱象,武汉、西安马拉松中签率低于10%,折射赛事供给与跑者需求的结构性矛盾。

差异化发展策略

针对行业痛点,政策引导需分类施策。唐维红提出发展“小而美”赛事:如扬州鉴真半程马拉松专注唐宋文化主题,天津黄崖关长城马拉松结合长城遗产。商业化层面应避免无限兜底,无锡汇跑体育总经理李长征强调“市场化运营才能优胜劣汰”,常州精英排名赛通过4小时关门门槛打造高端竞技平台,吸引1214人破三。

技术赋能与文化深耕是破局关键。世界田联竞争水平排名已纳入兰州马拉松评估体系,中国田协亦需建立ESG(环境、社会、治理)评价标准。如厦门马拉松“零垃圾”环保实践、北京半程马拉松融合中轴线文化遗产,证明赛事可持续性需超越竞技维度,嵌入城市发展脉络。

中国马拉松前十排名既是赛事价值的刻度尺,也是城市发展的显微镜。未来行业需在三个方面寻求平衡:竞技水平与大众参与、国际标准与本土特色、规模效应与精细运营。唯有将赛道变为文化展廊、服务转化为城市名片,方能在“量”的增长中实现“质”的突围——这既是兰州马拉松从西部赛事跃升全球七强的启示,也是中国路跑从热辣滚烫走向高质量发展的必由之路。